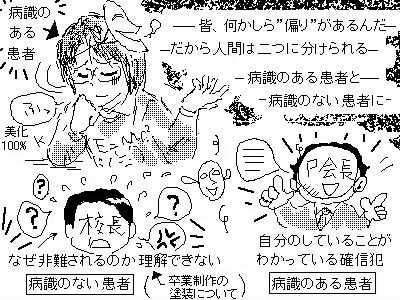

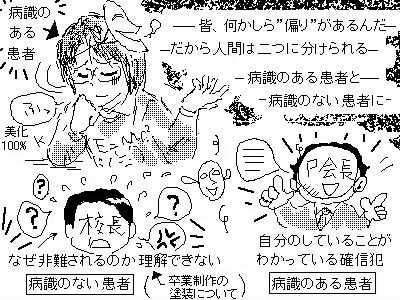

| 戯画 |

2006/3/4 ←ここでの「病識」は、自分の物の見方や考え方が周囲の人間とは違っている場合があるということを自己認識出来る(かどうか)、という程度に考えて下さい。 P会長のほうが確信犯である分、まだ話が通じるところがある。 |

校長をどう理解したらいいんだ

「PTAは後援,協力」で「校長先生と語り合う会」を7月9日(土)午前に開催。 |

とにかく「PTAは後援,協力」で、7月9日(土)午前に視聴覚室で開催。 さすがに3ヶ月もたっているので、「吊るし上げ」にはならない。しかし「ここで校長先生に一言言っておかないと、今後も同じことが起きるかも」と危惧する人たちが集まったと思う。声を荒げたりするといったことはなく穏やかに終了した。 壁画も跳び箱の絵も色落ちなどの美観上の問題は全くなかった。 校長先生の感覚では「公共施設や教具に絵が描いてある」と受け取る以外になかったようで、着任当初から「公共施設や教具に絵が描いてあるのはよくないことだ」という違和感があったと繰り返した。 どこまでいっても「塗装を施した」と主張する校長と「塗りつぶした」という保護者の考えは平行線だったので、校長による謝罪のようなものはなかったが、参加者からの「事前にちゃんと(保護者に周知するなどの)手続きを踏んでいたら、『校長としては塗装したいけど、反対する意見が多くてやめました』ということになって、このような会を開く必要はなかったはずでしょう?」という発言があり、「手続き」上の落ち度については、理解してもらえたかなという感じはする。(あくまでも希望的観測) 私は「校長先生が春休み前に教員に計画を説明されたとき『校長、それはまずいですよ』と言ってくれる先生はいなかったんですか?」と聞いてみた。はっきり反対する先生がいなかったと校長は言った。ともあれ、やっと「喉に小骨が引っかかっていた状態」に区切りがついたのはよかった。 |

| メモ ■地元のサイトで、「校長に抗議した人の家を、右翼が囲んだというのは本当ですか?」と聞かれたが、それはガセネタですと答えた。私も抗議した人の一人になるかもしれないが、全くそんな話は聞きかない。あれば役員の耳に入ってくるし話題になるだろう。 ■M新聞に壁画塗装が掲載された日に、学校に「校長をぶっ殺してやる」という電話が一件あり、警察に届けたと校長本人が言われたのは私も聞いている。 ■校長が春休み前に塗装計画を教職員に話したとき、反対する教職員はいたという。4月に他の小学校に移動になった先生が、10月のF小の運動会を見に来られた。その先生はずいぶん反対したんだそうな。もちろん校長のペンキ塗りは校長から職員への「連絡」で、教職員に相談するものではないので、反対してもムダなのは明白。また、反対するような先生だから移動させられたとも解釈できる。今の校長が来てから、教職員の移動が多いのは事実。 ■追記とおわび 「壁画を描いた児童の一人が卒業後に亡くなり、そのお父さんが毎年壁画を見に来ていた」のは、正確ではなく、「壁画が描かれた年度の前後の年度に卒業した児童のうちの亡くなった子どものお父さんが」というのが正しいと、あとで伝わってきた。お詫びして訂正します。(06,02,26追記) |

校長を理解するために、思考(試行)錯誤する |

壁画を塗りつぶしたのではなくあくまでも「塗装を施した」と繰り返す校長をどう理解したらいいのか。 自分がただの一般Pだったら「変な校長」でスルーするだろうが、本部役員として1年つきあう予定なので「こんな校長と『好ましい人間関係の構築』(by東京都の教育目標)なんて築けやしない」と頭をかかえ、自分なりに必死に考えた。ネットを通してこの問題を知る人にはこの校長は「他人」だろう。 しかし、私にとっては学校へ行って顔をあわせれば挨拶し、PTAの話し合いも必要な隣人だ。その校長は自分の行為の是非にまったく疑いを持たず、「どうして自分が非難されるのか、自分が校長としてとった行動がどうして『おかしい』と問題にされるのか全くわからない」という『私は正しい』オーラを放っているので、校長とその話をすると、塗りつぶし行為を「おかしい」と思う自分のほうがおかしいんじゃないかと、頭を抱えたくなってくる。 (「毒気に当てられる」という言い方があるが、これは、いったいなんと表現したらいいのか。だから私は校長の行動をなんとか理解しようと拘泥しないわけにはいかなくなったんですよぉっ!と、どこの誰にともなく叫びたくなる。) 校長と語る会の打ち合わせで校長と何度か話をする。校内にある額縁に入った卒業制作の作品群について話が及ぶと、校長は「卒業生の作品は大事にしていかなくてはなりません」と真顔で言う。 しかしトーテンポールのような造形物については「耐震性を考えて」撤去することもありうるようなことも言われる。「塗装した」壁画についても「卒業制作」という意識は少しはあったようだから、写真にとって残しておくことをしたのだろうと思う。(「写真を校歴資料室に飾る」はあとから考えた言い訳に見えるが)。 ふと、これは「バカの壁」か、高機能自閉症のような、認知の偏りの問題ではとも思った。 私のこういう発想に対して、ある掲示板で、「私の子どもは障がい児です。わからずやの校長と障がい者を一緒にしないで下さい」と抗議をいただいた。まったくもって申し訳ありません。不快にさせたことをお詫びしました。 もちろん私は医者ではないので校長が自閉症スペクトラムかどうかの診断なんて出来ない。しかし校長の行為を理解するうえで、高機能自閉症と想定して考えてみたら解けるかもしれないとも思ったんですよ。他人を理解する考え方の道具の一つ、またはヒントとして、高機能自閉症等のように、校長の見え方、認識の仕方に一般の人とは異なる、部分的な偏りがあると仮定して考えてみるのも面白い(という言い方も誤解を招く表現だと思うけれど)と思ったんですよ。 私には「子どもが高機能自閉症で、自分も高機能自閉症だと診断されている」友達がいるので、社会生活は普通に送れるが、他人とのコミュニケーションで支障をきたす障害を持っている人を、珍しいと思わない。誰でもなにかしら偏りを持っているんじゃないかと思うのですが。たまたま、ある人の脳の認知の偏りが、その人が「校長」と言う権限を有していたために、社会的に顕在化してしまったのではないかとも思えるのですが。 私は校長を「わからずや」「その校長、変ですよ」と一蹴するわけにはいかない。役員をやっている以上は付き合っていかないとならないので、切実に、勝手に、私の頭の中でそれなりに位置づけする必要がある。(私は先の友達から「Kさんも診断受けてみたら?」と言われた。私の子ではなく、私が診断を勧められたわけで、多少、偏執的な部分があるのは自覚してる。)(笑) 「自閉症の人について理解しようと思ったら、自分が言葉もジェスチャーも通じない外国で暮らすことを想像してみましょう」とある先生が言っていた。 文化の違い。 と考えて行くうちに思い出した話がある。 昨年の海外帰国子女のニュースで、生まれたときから外国暮らしの十代の子が日本人の母親と一緒にスーパーに行った。で、母親が試食用に置かれていた果物をとってその場で食べたので、その子は自分も同じように食べたつもりだったが、周囲の人に驚かれ、注意を受けた。 なぜかというと。 母親は試食用のカゴからとって食べたが、その子は商品の方からとって食べたから。 日本で暮らしていれば、おのずと「こっちは試食用」「こっちは商品」というフレーム(枠組み)で見ることができるが、その子の暮らした外国ではそういうフレーム(枠組み、物の見方,文化)がなかったので、日本のスーパーの「試食用」「商品」の境界が見えなかったわけだ。 この逸話はある意味、これは校長と一般の保護者の卒業制作の見方に似た話ではないかと。 一般の保護者には、額縁に入っている卒制の絵も、額縁に入っていないトーテンポールも壁画も跳び箱に描かれた絵も、全部同じ「児童の卒業制作の作品」に見える。 が、校長には額縁という枠に入ってないモノは卒業制作の作品に見えないのでは。3年前に着任したときから「公共施設であるプールの壁に絵が描いてある。教具である跳び箱にも絵が描かれている」という「違和感がずっとあった」そうなので、校長の脳ではプールの壁画を見たとき「公共施設に描かれた絵」という見方が前景化し、「卒業制作の作品」という捉え方ははるか後ろに後退しているのではないか。 そういう自分も学校に行く機会は何年もありながら、跳び箱に描かれた絵は見知っていたが、校庭の向こうに見えるプールの壁画の方は全く自分のフレームに入ってなかった、見えてなかった、覚えていなかったわけなので、人のことは言えないとも思った。それが自分なりの納得の仕方だった。 |

| 戯画 |

2006/3/4 ←ここでの「病識」は、自分の物の見方や考え方が周囲の人間とは違っている場合があるということを自己認識出来る(かどうか)、という程度に考えて下さい。 P会長のほうが確信犯である分、まだ話が通じるところがある。 |

(06,02,26編) (3月オエビ追加)